Le peintre suisse Charles Vogt ou l’étincelle et la créativité

- Natacha de Santignac

- 23 juil. 2025

- 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 3 oct. 2025

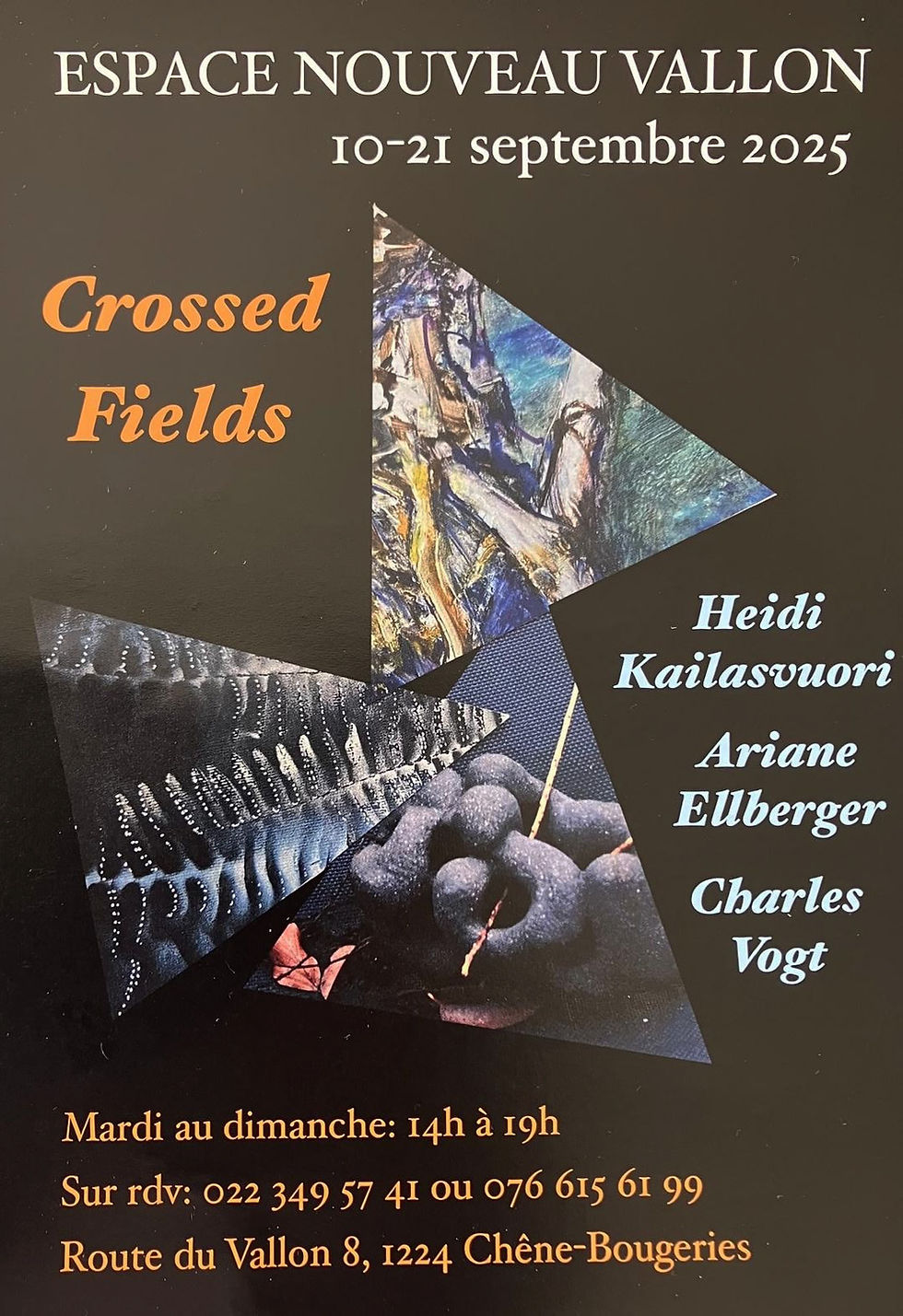

Arrivé à Genève à la cité Léopard à 3 ans en 1954, Charles Vogt, peintre suisse, a rencontré les formes, les couleurs, les Grands Maîtres et ne les a plus quittés. Son amour de la peinture l’a conduit à suivre leurs traces en entrant aux Beaux-Arts de Genève. Aujourd’hui retraité, le peintre discret, mais habité et enraciné dans sa pratique, prépare une exposition à l’Espace Nouveau Vallon, après avoir occupé La Villa Dutoit avec son élève Jean-François Berger au printemps 2025.

Un appartement-atelier en rez-de-jardin dont les murs sont tapissés de livres d’art, de photographies, de poèmes et de prospectus. Sur une des étagères, une chaîne hi-fi ne demande qu’à jouer le groupe préféré du moment : Queen. Pour amener le jour quand c’est la nuit, lorsque Charles Vogt se laisse envoûter par ses pinceaux, plusieurs lampes halogènes plus éclatantes les unes que les autres. Sur des tables, des pinceaux, des chiffons, des tubes de peinture, des rouleaux de ruban adhésif et divers solvants. Appuyées contre les murs, une myriade de toiles posées les unes contre les autres. Toutes fines, elles permettent au peintre de gagner une place précieuse. Sur la terrasse, quelques transats s’offrent à qui veut prendre une pause et observer la végétation florissante et colorée que l’artiste admire tant. Voilà, le décor est planté, un havre de paix, où l’énergie du peintre vibre et se diffuse.

S’échapper de l’école pour aller aux musées

Charles Vogt grandit dans une famille très modeste. Il conserve une mémoire vive de son enfance, et se rappelle qu’à deux ans, il découpait les « dames dans les magazines de mode », envoyés par une tante richissime de Territet. Il aime à penser que cette première exploration des formes pourrait être le terreau de sa passion pour la peinture. Grâce à cet intérêt, mais aussi à l’affection prodigieuse de sa maman qui voit ses capacités en dessin, le petit Charles, âgé de 5 ans, participe à des ateliers d’activités créatrices pour bambin pendant lesquels il se familiarise avec la couleur. Aller à l’école ne l’enchante guère. À part la composition, et encore l’orthographe lui donne du fil à retordre, Charles reste hermétique aux autres matières : « L’enseignement était ennuyeux. Nous devions simplement apprendre par cœur. C’était la barbe ». La santé fragile de Charles le sauve. Grâce à des remontées d’acétones, il parvient à s’échapper de la classe, dès 1963. Il sort alors de l’école, et court le long des boulevards pour rejoindre le Musée d’Art et d’Histoire où les autoportraits de Ferdinand Hodler le fascinent : « Je regardais d’autres toiles, mais la barbe verte du maître provoquait un tel étonnement, un tel ravissement que je restais hypnotisé. J’éprouvais la nécessité de la revoir. J’y retournais encore et encore. Je crois que les musées, j’allais aussi au Musée Ethnographique, m’ont sauvé de la dépression. Mon quotidien était vraiment triste, j’avais faim… Ma mère juive avait fui les persécutions de l’Allemagne nazie en 1938. Elle m’aimait beaucoup, mais elle était dépressive. Dans ces lieux magiques, je trouvais de l’oxygène, je trouvais une raison de vivre ».

Explorer quelques pistes et choisir la peinture

Après un passage malheureux à l’école de commerce en préparatoire en 1968, Emmanuel Hayman, un ami stagiaire à La Tribune de Genève, l’informe qu’un poste de correcteur va se libérer. Charles Vogt flirte avec l’idée de devenir journaliste, alors cette occasion représente une porte d’entrée idéale. Il rencontre alors « Bubu », correcteur en chef du quotidien. Ce dernier lui propose de lui faire passer des tests trois mois plus tard. Une aubaine pour l’adolescent dont toute l’énergie sera, pendant cette période, consacrée à étudier l’orthographe, grâce aux célèbres Bescherelle et Grevisse, sans oublier la dictée de Mérimée que sa maman lui lit toutes les semaines. Le test se déroulant comme il faut, malgré une suée à la suite d’un doute sur l’orthographe du mot « encore », le nouveau correcteur entre au journal. En parallèle, Charles Vogt monte sur les planches grâce à Georges Milhaud, directeur technique du théâtre de Poche à Genève, dont il suit les cours au Club Migros, et entre au conservatoire dramatique dans la classe de Leyla Aubert. Malheureusement, l’aversion du « par cœur » du jeune talent s’avère difficilement compatible avec la carrière de comédien : « Je ne pouvais apprendre que ce que j’aimais, comme la pièce Cyrano de Bergerac, notamment la tirade du nez dans laquelle je m’identifiais totalement. J’avais un si joli minois enfant, quand ce nez a poussé, avant tout le reste lors de ma puberté, j’étais horrifié ». Alors qu’il avait arrêté le dessin vers 13 ans, Charles Vogt décide de tenter le concours pour entrer aux Beaux-Arts de Genève. Le souvenir de sa rencontre avec Émile Chambon sur la plage à Carouge, alors que Charles Vogt n’était qu’un enfant, pourrait avoir un rapport avec ce choix. En effet, le jeune Carougeois était resté admiratif et abasourdi de découvrir que Chambon dessinait nues, des femmes habillées sur la plage. Il se souvient avoir pensé que c’était la chose la plus incroyable, et qu’il avait souhaité pouvoir faire de même. Le peintre décédé en 1993, que Charles Vogt a rencontré plusieurs fois, en tant que journaliste et critique d’art au Courrier, s’est révélé être un antisémite féroce, mais l’histoire de Charles suivait alors déjà son cours.

Les Beaux-Arts, Paris et l’enseignement

Lors de son premier voyage en Israël, Charles Vogt prépare le concours d’entrée des Beaux-Arts, envoie son dossier et intègre l’année préparatoire à la rentrée suivante. « C’était extrêmement intéressant. J’ai adoré me plonger dans les bases du dessin et de la couleur. Mes parents avaient divorcé, et ma mère m’a encouragé, sans doute en mémoire de l’un de ses frères, Benjamin, qui avait fait les Beaux-Arts à Leipzig, avant de mourir dans un camp ». Charles Vogt vit pleinement l’effervescence de la période de ses études : « Il y avait tant à apprendre ! J’ai eu la chance d’être l’élève de Willy Sutter et de côtoyer Jean-Michel Bouchardy. Évidemment, j’ai pris le parti de l’art figuratif en pleine expansion de l’art conceptuel, et suis devenu une rareté inintéressante ». Cela n’a pas empêché le jeune diplômé d’obtenir la bourse Patiño, et de partir ainsi deux ans à Paris en 1982 : « La Cité des Arts, le Louvre. Une liberté d’exploration totale, un accès exceptionnel à la culture. Paris, c’était le paradis ». De retour à Genève, le jeune artiste comprend que gagner sa vie de son pinceau ne sera pas facile : « Je n’étais pas très doué pour cultiver les relations. Par exemple, Pietro Sarto m’avait beaucoup soutenu aux Beaux-Arts, je lui dois mes “Félicitations du jury” aux examens, mais je ne l’ai plus vu après mon cursus. Il faut dire qu’on ne nous enseignait absolument pas l’aspect plus commercial de notre carrière ni le relationnel ». Étudiant, Charles Vogt avait remplacé des professeurs de dessin au Cycle, et avait été Maître des activités créatrices à l’école Brechbühl, où Emmanuel Benador, célèbre galeriste de New York, fut un de ses brillants élèves déjà à 8 ans. D’ailleurs, l’ancien professeur conserve encore quelques-uns de ses dessins. En 1985, il commence à enseigner aux Arts appliqués. Il y fera toute sa carrière. « J’ai beaucoup aimé ce rôle de passeur. J’ai eu des élèves incroyables, comme Jean-François Berger, mais j’avais peu de temps pour ma création personnelle. Peindre la nuit et enseigner le jour n’était pas possible, aussi, je profitais des vacances scolaires pour retrouver mes pinceaux et mes couleurs ».

Charles Vogt : Un peintre suisse pour la Suisse

Depuis plus d’un demi-siècle, Charles Vogt a su capter l’âme discrète, mais profonde de l’Helvétie. Ses paysages lumineux, ses scènes alpestres, ses arbres et ses compositions empreintes de silence rendent hommage à une Suisse authentique, paisible et enracinée dans ses traditions. Ses œuvres, souvent marquées par une attention minutieuse aux atmosphères naturelles et à la lumière, semblent s’adresser directement à ceux qui connaissent les vallées encaissées, les lacs miroitants et la rigueur tranquille des montagnes, tout en invitant ceux de passage à leur découverte. « Voir… Être incorporé par les neiges et les éboulis, les spasmes des roches, les cieux et les nuées. Souvent en crayonner des bribes sur place. Puis, dans l’atelier, laisser couler hors de soi cette volupté d’allégresse, sans souci de vérisme ou de ressemblance. Parfois, une peinture émerge ». Plus qu’un peintre de paysages, Charles Vogt est un témoin de son territoire — un artiste dont la sensibilité a épousé la géographie helvétique de même que son âme. En cela, il est bien plus qu’un peintre suisse : il est un peintre pour la Suisse.

Lorsque Charles Vogt était enfant, il aimait follement ramasser de petites pierres blanches au bord de l’Arve. Rentré chez lui, il se précipitait à la cave pour les frotter les unes contre les autres. Les étincelles produites le ravissaient tout autant que l’odeur dégagée par le frottement. Aujourd’hui encore, ces étincelles illuminent les yeux de ce peintre accueillant et chaleureux, dont l’âme d’enfant est restée intacte. Aujourd’hui encore, son plus grand plaisir est de discuter avec ses pinceaux, d’écouter leur bruissement sur la toile pendant que couleurs et formes se révèlent à son regard. Sans aucun doute, un grand peintre suisse à ne pas manquer !

Pour explorer davantage les univers picturaux de Charles Vogt, je vous conseille de consulter son site et vous abonner à sa page Instagram

J'ai également réalisé un podcast sur Charles Vogt dans ma série "Les gens ordinaires sont tous exceptionnels". Vous pouvez l'écouter ici

Commentaires